봉동읍 김군자 할머니 이야기2023-11-28

- 첨부파일

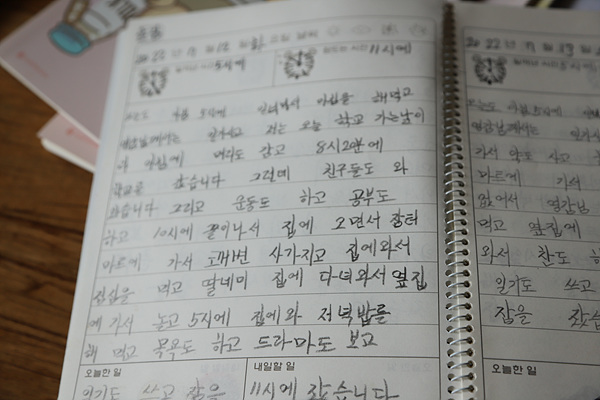

- IMG_7529.jpg 김군자 할머니의 글과 그림들 (3).jpg 김군자 할머니의 글과 그림들 (5).jpg 완주장애인복지관 한글반 교실 풍경. 군자할머니는 결석을 용납하지 않는 우등생이다 (1).jpg

김군자 여행기

오늘도 아침 7시에 눈을 뜨자마자 핸드폰을 보다가 ‘이러면 안 되지.’ 벌떡 일어나 고양이 밥을 주고 컴퓨터를 켰다. 원고 마감을 해야 하는데 또 다른 짓을 하다가 마음이 무거워 울고만 싶다. 다시 결심을 하고 하얀 배경 위에 한자 한자 쓰고 있다. 마감을 끝난 뒤에 자전거를 타고 가을의 끝자락 산책을 하는 상상을 해 본다.

김군자 할머니(1935년 生)의 일기 글을 따라 써보았다. 할머니는 아침에 일어나 영감님 밥을 해주고 오전 산책을 나서고 때로는 병원을 가고 동네 할머니랑 방앗간을 가기도 하고 길가에 핀 들꽃을 본다. 해가 지면 어김없이 영감님 밥을 해주고 드라마를 보고 밤 11시가 되면 식탁에 앉아 일기를 쓴다. 늘 반복되는 일상의 기록 같지만 군자 할머니는 일기 쓰는 시간을 가장 좋아한다.

“2018년부터 일기를 본격적으로 쓰기 시작했어요. 봉동에 있는 장애인복지관 들어가면서 한글교실에서 글을 배웠어. 나는 한 번도 안 빠져요. 병원 갈 일 있으면 다른 날 가고 눈이 와도 비가 와도 계속 다녀요. 거기 가면 마음이 편해. 글을 잘 쓰진 못해도 하루도 안 빠지고 매일 쓰는 거야.”

영자, 순자, 춘자, 말자, 숙자, 금자, 은자, 경자, 정자 등으로 불리는 할머니들은 많이 만나봤어도 ‘군자’라는 이름을 지닌 할머니는 처음 만나 본다.

“우리 아버지가 지어줬어. 나는 속이 어질고 좋다고 군자라고 지었고. 밑에 동생들은 김천자, 김성인. 이런 식으로 이름을 지으셨지. 우리 아버지는 글을 많이 배워서 옛날에 토종비결로 사람들 사주풀이도 해주고 글로 풀어먹고 살았지, 농사짓던 사람이 아니야.

옛날에 전통혼례 할 때 종이꽃을 만들었어. 폐백장식으로 문어발을 오려서 꽃으로 장식을 하고. 그런 것이 아버지 돈 벌이었어요. 글도 좋고 그림도 잘 그리셨어요. 아버지가 꾸미는 걸 좋아해서 집도 예쁘게 만들어서 살고 직접 만들어 놓은 꽃이 항상 집에 있었어요. 그래서 내가 꽃을 좋아하나봐. 지금도 시장가면 반찬 말고 꽃을 먼저 봐.”

해남에서 나고 자란 군자할머니는 지척에 바다가 있건만 마음 편히 나가 놀아 본 적이 없다 하신다. 7남매 중 맏이로 태어났고 여섯 동생들 돌보느라 글을 배울 수 없었다. 19살에 어머니가 돌아가시고 전쟁 통에 가족들이 피난을 다니며 뿔뿔이 흩어지기도 했다.

“나 19살 때 눈이 아파서 눈 고치려고 부산을 갔는데 그 시간에 엄마가 돌아가셨어. 치료한다고 눈에 검은 물을 들였는데 어찌나 울었는가 그때 눈에 물 들여놨던 것이 다 빠져버렸지. 눈물로 다 닦아 버렸어. 그렇게 눈에 하얀 막이 이렇게 껴서 한 쪽 눈이 안 보여. 엄마랑 잘 살지도 못했어. 그렁께 가슴에 한이 많아가지고 이런 걸 쓰는 거야.”

해남에서 시작된 할머니의 이야기는 먹고 살 것을 찾아 서울까지 올라가 오남매 낳고 키우며 50년을 살아낸 이야기로 이어진다. 살던 곳에서 노년을 보내는 것이 자연스럽건만 일흔이 넘어 다시 짐을 쌌다.

“일단은 공기 좋은 곳으로 오고 싶었고. 막내 딸네가 완주 봉동으로 이사를 간다기에 따라 내려 온 거지. 내 평생 이사 가는 것은 일도 아니야. 서울 살 때 13번 이사를 다녔어요. 방세 올려달라고 하면 더 싼 데로 다니고 오남매 데리고 그런 고생을 하며 살았지.”

아흔을 앞둔 군자할머니는 지금도 아침 9시 30분이 되면 집을 나선다. 두 시간이 걸리는 산책길이다. 멀리 가진 않지만 천천히 모든 것을 눈여겨보는 산책길이다. 아파트 주변 텃밭을 지나며 이웃들이 키우는 배추, 파, 무, 들꽃들, 나무위에 앉아 있는 이름 모를 새들은 그날 밤 할머니의 일기장에 꾹꾹 눌러쓴 글이나 그림으로 남겨진다.

“난 일기를 안 쓰는 법이 없어. 아무리 아파도 밤 11시만 되면 꼭 써요. 마음이 슬퍼. 부모 밑에서 고생을 많이 해서 그런 가 마음이 항상 허전해. 가을되면 마음이 이상해. 그런데 이런 거 쓰고 그림도 그리고 나면 조금 이겨 불지. 그렁게 계속 쓰는 거지. 허미경 선생님이 일기 쓰라고 공책을 꼭 줘요. 이 공책 한 권 가지면 두 달 쓰거든. 나 사는 이야기를 다 쓰지.

내 마음이 답답하니까. 서울 살 때는 훨훨 날라 다니고 그랬는데 여기는 객지고 모르는 곳이니까 멀리 다니지를 못하지.”

군자할머니는 서울 살던 시절이 자신의 인생 중 가장 좋았던 때라고 기억한다. 팍팍한 삶 속에서도 작고 아름다운 것들을 기억하기 위해 자신의 두 발로 걸었던 서울의 모든 길들을 생생하게 기억한다. 두 살 아래 여동생 김천자와 늘 함께 붙어 다니던 때였다. 그들은 갑자기 자주 떠났고 그 순간은 가정을 잊은 채 방랑자로 도시를 여행하는 여행자였다.

“서울 살 때 안 다닌 데가 없어요. 아침에 내 동생이 김밥 두 개를 싸서 물하고 들고 나와요. 그렇게 아침에 전철을 타고 거의 매일 돌아다녔어. 하루 종일 돌아다녀도 볼 것이 많았어. 저런 꽃을 봐. 나는 꽃을 그렇게 봐. 종로가면 꽃이 많이 있어. 서울 시청 앞으로 얼마나 많이 다녔는데. 인천까지 가서 배타고 섬이란 섬은 다갔지. 갈 수 있는 만큼 다 다녔어. 아주 월척 없이 쓸고 돌아 다녔당게. 그 동생이 3년 전에 죽었어. 그러니까 마음이 슬퍼. 제일 친한 동생이었어. 내 속을 제일 많이 알고 내 제일 친한 친구였어. 나는 자식들한테 나 죽으면 화장해서 공기에 뿌려달라고 그랬어. 죽어서 작은 항아리에 들어가 있으면 얼마나 답답해. 나는 죽어서라도 훨훨 날아다니고 싶으니까 허공에 뿌려달라고 그랬지. 서울 있을 때 안 가본 데 없이 돌아다녔던 것처럼 날아다니고 싶어. 그렇게 같이 돌아다녔으니 내가 살았어.”

‘그렇게 돌아다녀서 내가 살았다’는 말이 계속 맴돈다. 군자 할머니는 살기 위해 돌아다녔다. 지금은 몸이 불편해 집에서 반경 2km이내의 길들을 돌아다닌다. 그리고 그리움이나 허전함, 슬픔이라는 감정들을 풀어내기 위해 일기를 쓴다. 문득 사라져 버리고 싶은 순간 하루 동안 떠나는 이야기가 담긴 ‘박하경 여행기’라는 영화가 생각났다. 여든이 넘어 한글을 배운 김군자 할머니는 떠올랐다 사라지는 생각을 이제는 글자로 잡아둔다.

그렇게 ‘김군자 여행기’를 써내려가고 있다.

/글·사진= 장미경(장미경은 다큐멘터리 감독이자 고산미소시장에서 공동체가 만든 제품을 파는 편집매장 홍홍을 운영한다)